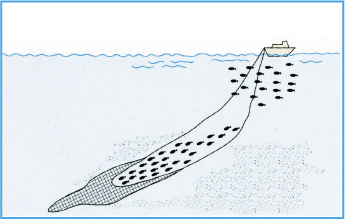

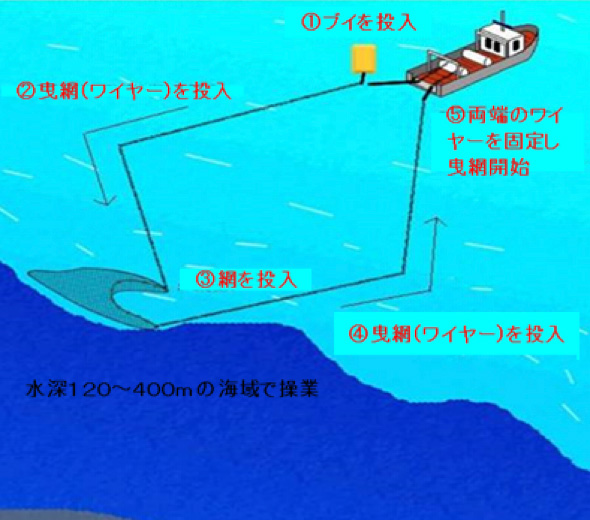

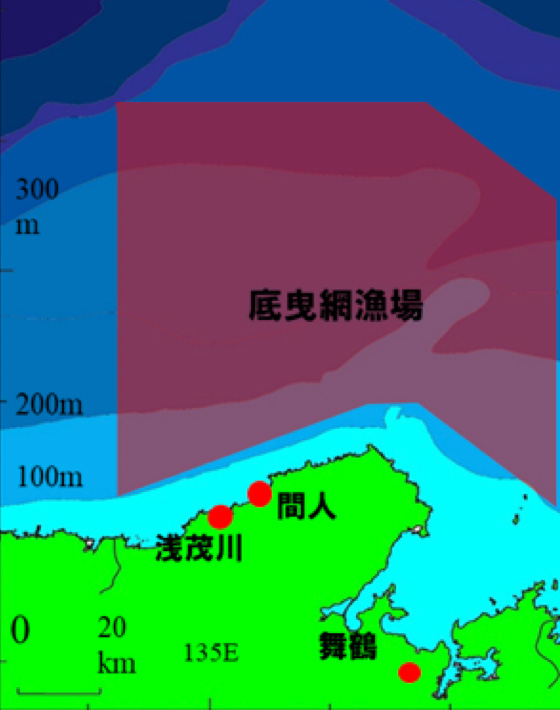

底びき網漁とは袋状の網を海底におろし(水深120m~400m)船でひきまわしてとる漁法で、一般に手繰網てぐりあみと呼んでいます。

14~19トンの船で海底にすむズワイガニ・アカガレイ(マガレイ)・ニギス・ホッコクアカエビなどを漁獲する漁法で、京都では11隻がこの漁業を行っています。

京都府の底曳網漁業

| 所属地区 | 船名 | トン数 | 沖底/小底 | 陸揚げ港 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 舞鶴 | 白寿丸 | 18.00 | 沖底 | 舞鶴・宮津 | |

| 大和丸 | 15.36 | 沖底 | |||

| 新成丸 | 14.00 | 小底 | |||

| 光進丸 | 14.94 | 小底 | |||

| 間人 | 協進丸 | 19.00 | 沖底 | 間人 | |

| 愛新丸 | 17.00 | 沖底 | |||

| 蓬莱丸 | 17.00 | 沖底 | |||

| 海運丸 | 18.00 | 沖底 | |||

| 新栄丸 | 19.96 | 沖底 | |||

| 網野 | 大善丸 | 17.00 |  |

沖底 | 浅茂川 |

沖底=沖合底曳網漁業(大臣許可)

小底=小型機船底曳網漁業(知事許可)

*船舶の情報は随時追加していきます。

底びき網漁業(かけまわし)の概念図

操業の様子

市場に並ぶズワイガニ

京都府の底曳網漁業は、乱獲や混獲のため、京都府沖合のズワイガニやアカガレイは昭和50年頃から資源状態が悪化し、漁獲量も激減しました。そこで府内で底曳網漁業を営む漁業者で構成される京都府機船底曳網漁業連合会では、京都府の試験研究機関等の指導及び話合いを通じ、資源や漁業特性に適合した新たな資源管理の取組みを自主的に実践してきました。同時に、魚がすみよい環境をつくることも重要であると考え、環境維持の取組みも行なっています。その結果、資源状態は徐々に回復し、漁獲量も回復してきています。以下は、これまでに取り組んできた内容を紹介しまします。

資源管理の取組み

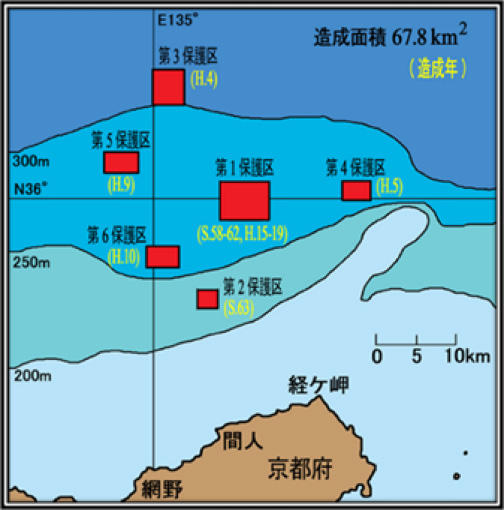

- ①保護区の設置

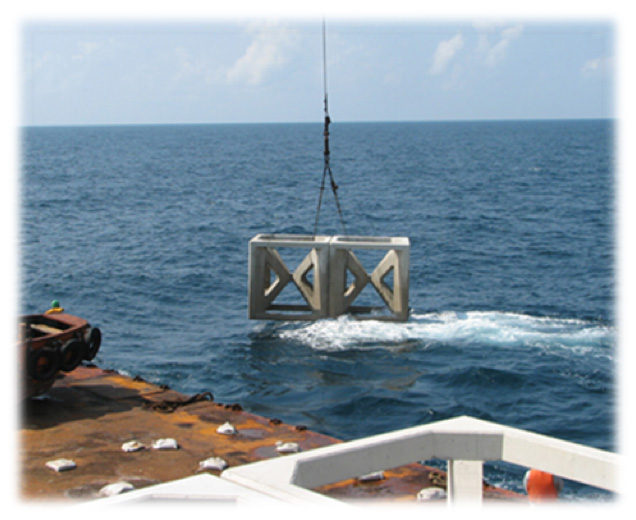

- ・水産庁水産基盤整備事業を受け漁場の一定区域内に魚礁を設置し、その区域を周年操業禁止とする(魚礁が障害物となり、保護区内では網を引くことができない)。

- ・現在までに6ヶ所、合計面積67.8 km2(甲子園球場1,700個分)を造成。

- ・最初の保護区設置は昭和58年であったが、これは全国で始めての取組みであった。現在は日本海西部の関係全県で実施されている。

- ②操業禁止区域の設定

- ・ズワイガニ漁期(11/6-3/20)以外の時期に、アカガレイ漁でのズワイガニの混獲を避けるため、本種が主として生息する水深230-350mの海域を操業禁止とする。

- ・同水深帯はアカガレイの生息域でもあり、アカガレイ保護にもつながっている。

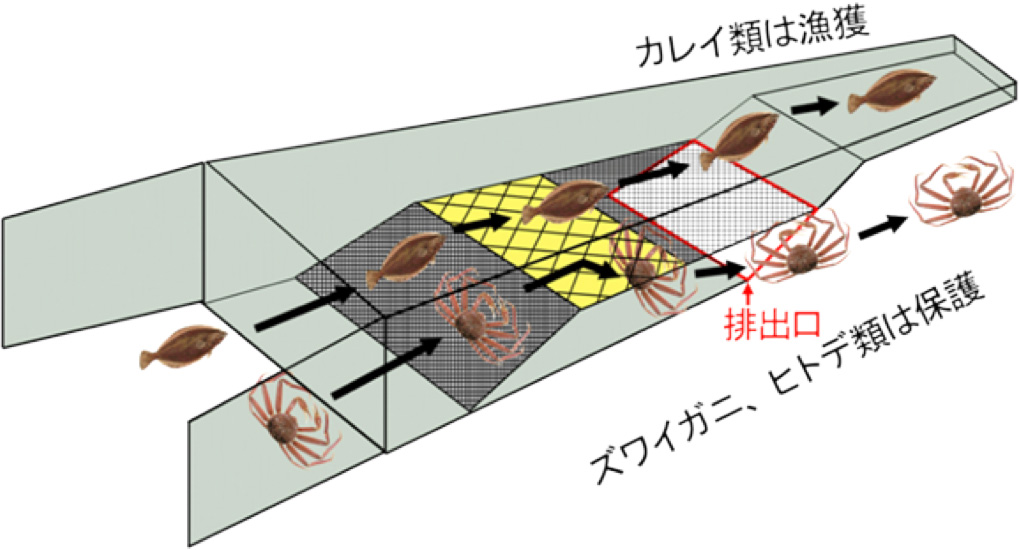

- ③改良漁具の導入

- ・ズワイガニ禁漁期のアカガレイ漁において、ズワイガニやヒトデ類の混獲をさらに避けるための改良網(アカガレイは漁獲するがズワイガニやヒトデ類は漁獲されず排出する仕組みを持つ漁網)を全船で導入。

- ・非漁獲対象資源の混獲を軽減することで、漁場内の生態系保全に配慮している。

- ④漁獲サイズの拡大、漁期の短縮

- ・未成熟で商品価値の低い水ガニ(脱皮直後の雄ガニ)の漁獲を全面自粛。

- ⑤その他

- ・小型魚を保護するためにコッドエンドの網目を拡大

冬の味覚の王様ズワイガニ

京都府のオスのズワイガニには、ハサミ(鋏脚)に緑色のタグが取り付けられています。